予備調査から助成金申請、補強工事、そしてリノベーション。お客様に安全、安心、快適を提供します。

予備調査

当社の技術者が建物の現在の状況や状態などを確認しつつ予備調査を行います。

昭和56年(1984年)以前に作られた建物かどうか、診断に必要な設計図面(意匠図・構造図)、確認通知書、検査済証、登記謄本、理事会規約等確認をします。

また、耐震診断を行うにあたり必要な図面等の確認を行います。

この予備調査において、建物特性に応じた調査レベル(一次~三次診断)を選定し、助成金の取得の可能性や、診断期間、診断費用等をご提案します。

耐震診断

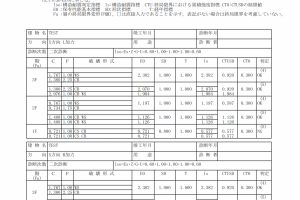

詳細調査では実際の建物と設計図面の照合を行います。

設計図面と現地建物の照合(平面形状、開口形状)を行い、次に構造体の劣化状況をコンクリート調査(強度、中性化)、1次、2次、3次と耐震診断を行います。

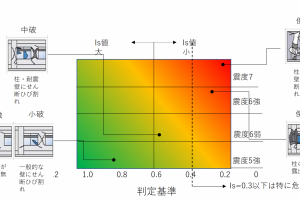

構造耐震判定指標 Iso≧構造耐震指標 Is

補強設計

補強工事

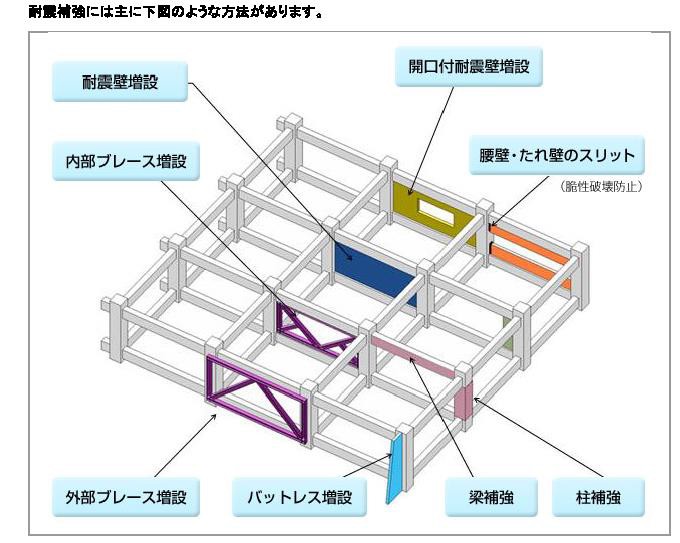

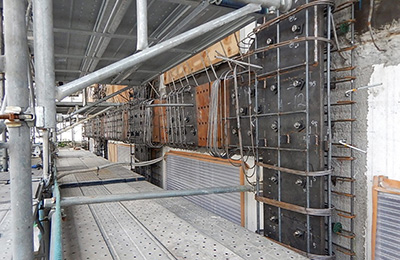

新三平建設では、ピタコラム工法を始め様々な補強工法の施工実績を有しております。耐震補強工事は建物の形状、使用目的、施工条件の制限等により、様々な工法が用いられますが、弊社では豊富な経験を基に低コストで効果的な補強工事の提案を行うことが可能です。

ピタコラム

耐震壁増設

鉄骨ブレース

袖壁補強

構造スリット

SRF補強